| Last Updates: 10/12/04 (土) 2:39 pm | |

|

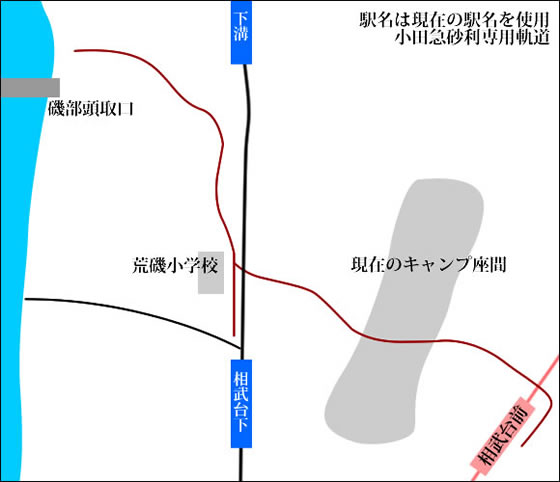

小田急砂利専用軌道についてこの記事は、実は5年前に執筆する予定であったが、様々な事情があり執筆できなかった。また、この資料については、恐らく他のサイトでは取り上げられていない情報であると確認しており、本サイトで実際に過去に想いを馳せるのも良いのではないかと思う。 1.陸軍士官学校と地図座間市(当時の座間村/相模原町)には、かつて陸軍士官学校が存在した。現在その土地はキャンプ座間となって在日米軍が駐留しているが、東京の市ヶ谷より陸軍士官学校が移転時(昭和12年)に、その一帯は天皇陛下より「相武台」と名づけられ、現在もその名は学校、駅名など様々な場面で用いられている。 陸軍士官学校移転前は、実は現在の小田急線相武台前(当時の「座間駅」/「士官学校駅」)よりトロッコ線が走っていた。このトロッコ線は、現在の相模原市磯部まで通じており、相武台前より緩やかな曲線で丘陵を下った後、かつての相模鉄道相模線(当時の相模鉄道線、神中鉄道と合併後相模鉄道相模線、現在のJR相模線※)をくぐり、荒磯小学校付近を見ながら、磯部鉱区にいたるトロッコ線であった。 実は、これは架空の話ではない。なぜなら、座間、相模原の近隣図書館にある陸軍士官学校を紹介する資料に、鉄道の線らしき表示があり、この当時の資料(当時は、軍都相模原建設の時期とも若干重なり、当時の広域地図を探すのが困難であったが)に現在の相武台前より磯部にいたる鉄道の地図が残っている(本地図は相模原市内の公共施設で確認済)。ただ、どのようにして現在の相武台前から荒磯付近の勾配を上る事ができたのか疑問は解けていない状況であり、できるならばキャンプ座間に許可をいただき実地検証を行いたいと考えている。 いずれにしても、相模鉄道相模線より出でるトロッコ線・砂利採取線(寒川、倉見、社家、厚木、入谷、相武台下(当時は「座間新戸駅」/「陸士前駅」))よりも距離が長いトロッコ線が存在した。その名前は小田急砂利専用軌道。現在の小田急電鉄がかつて砂利採取に関わっていたことを示すものである。 トロッコ線の地図を下記に示した。大雑把なものであるが、赤線がトロッコ線である。

※相模鉄道相模線の表記は、正確には「相模鉄道線」が正しいが、現在の相模鉄道との誤解を避けるために、相模鉄道相模線とした。 2.トロッコ線の跡今回研究を行っているのは、現在の相武台前と荒磯小学校付近の丘陵を結ぶトロッコ線である。現在は宅地開発がされて見る影もないが、実は、線形はこの一部に残っている。次はGoogleの地図をご覧いただきたい。それは相武台前とキャンプ座間のゴルフ場に入る直前の緩やかな曲線である。下記のGoogleの地図に示された曲線は、トロッコ線の跡である。

相武台前の北側より不自然な曲線がキャンプ座間に向かっているのが分かるだろう。これがかつてトロッコ線の跡であった。トロッコ線は緩やかなカーブを描きながら荒磯の丘陵をくだり、やがて相模鉄道相模線の土手をくぐっていた。 3.近隣の砂利採取線本編次回に続けます。 |

| Copyright:Radio1st&Hiron Since;2004 |